AI 與寫作:我的研究與寫作流程

第二個繼 AI 與語言學習 後,另一個有使用 AI 的領域是研究與寫作,雖然初衷是想要記錄自己使用 AI 的流程,但更多是想要一併記錄自己的寫作流程。

寫作背景

撇除工作上的需求,在我記錄下這篇心得時,我主要有兩種寫作方式:

第一種是有明確計畫的寫作,以近期目的來說是:「探索自己跟世界運作邏輯的知識地圖 1。 」並依此規劃了一個寫作計畫 2,希望從情緒、思考,一路探索到我在乎的資訊科技世界發生了什麼事,同時奠定在工作外深入研究並寫作的習慣。

鑑於上述目的,所以會期待寫作出足夠困難的內容,確保自己思考夠深入,並在這個過程中提煉出自己的觀點。但同時,也希望這是一篇好的寫作,是能引發思考且具風格的寫作,確保自己不要閉門造車。

- 這篇文章如果沒有人看見,我還會寫 / 想知道答案嗎?

- 這篇文章寫完後,能促成我什麼生命中的行為嗎?

- 這篇文章如果被人看見,是可以讓他們想過不曾想過的問題嗎?

- 這篇文章還可以關連到我過去的經驗或其他知識嗎?

- 這篇文章能讓人鍛鍊到思考嗎?

- 這篇文章簡潔到不能更簡潔了嗎?

- 這篇文章是否足夠好理解?

- 這篇文章看到的時候是否能聯想到我?簡言之,可以說我在做小論文練習 😂 差別是更多的生命經驗,讓我對這些題目有切身之痛或更多可供聯想的知識,以及我期待能藉由寫作認識更多有相同興趣的讀/作者一起交流。而因為篇幅跟探索主題複雜,是我比較多嘗試在運用 AI 輔助的一種寫作。

第二種寫作,則奠基於生活中所發生的事件,彙整日常記錄的內容來寫作,就像現在看到的這篇文章或者前陣子的 勇氣即興:即興基礎心得 都是。而目前這一類寫作 AI 還搭配得不多,頂多是日常靈感來源的 RSS 跟電子信,我會看摘要來看主題與我相不相關,來決定要不要進一步閱讀。

所以以下會以第一種有計畫性的寫作為主,來介紹我的寫作流程與 AI 在其中的定位。

AI 定位

基於以上目標,我不會讓 AI 做的有:

-

提問:因為這是我自己與世界運作的地圖,需要從我真的在乎的事情出發,如果讓 AI 來發想題目就沒有意義了。但 AI 可以在最後,從我出發的疑問開始,發想提問裡不夠細緻的地方。

-

發展出框架、觀點並整合論述:因為這是我希望練習的核心能力,如何在陌生領域也能從 0 開始閱讀大量文獻、浸淫並關懷這個主題,整理出自己的理解。如果讓 AI 幫我讀也沒意義了。但 AI 可以推薦我文獻、摘要,讓我更快判讀要不要閱讀這個文獻。以及對於文獻中一時之間難以理解的段落討論或幫我翻譯。

-

寫作風格的建立:這一點倒沒有太理性的原因,只是單純喜歡能擁有自己的風格。但 AI 可以生成很多版本讓我參考,拓展自己的寫作風格。

執行狀況

在開始介紹流程之前,先補充流程涉及的工具。我已經維持 Heptabase + Readwise + Eagle 組合 3 年了:Heptabase 用來思考跟完稿、Readwise 收集文字靈感、Eagle 收集非文字靈感。

同時為了避免誤會,後續所述的流程是「最」完整的情況,實際執行上現實與理想的落差是:

-

流程並不是每篇文章都會跑完、也不是每次都在固定時間週期內完成。

-

流程還一直改變,所以這篇只是記錄當下的流程 (2025.7 版本)作為記錄點,而從流程成形到現在,約 3 個多月的時間,時至今日也持續改變中。

-

流程是在一段比較長的休息時間中成形的,還沒有在更零碎的時間分配下,壓力測試過。

我的寫作流程

寫作的流程大致分為 5 個階段,會先介紹不同段落大致的流程,並在最後以一篇文章為例介紹細節:

-

探索階段:建立對主題的瞭解、收斂問題方向。

-

框架階段:架構對問題的結論跟論述。

-

草稿階段:將架構出來的論述寫成一篇完整的文章。

-

潤稿階段:將文章轉寫為容易理解的形式。

-

重寫與記錄階段:持續改善文章細節,讓文章更易讀。

探索階段

AI 輔助我找出我不知道我不知道的東西方向跟翻譯。

我閱讀原始資料來釐清是否需要需要參考推薦文獻。

我的研究流程非常雷同於 Heptabase 官方手冊 介紹。初期會先有一個非常模糊的主題背景並開對應名稱的 Whiteboard,在這個階段除了模糊的大問題外,還什麼都沒有。

一開始,如果主題以前稍有涉略,會挑選以前知道的相關文獻開卡丟入白板;但如果是非常陌生的主題,我會交叉不同的 AI 模型,請它們基於 Lindy Effect 推薦文獻。接著就一個個文獻掃過介紹、閱讀,篩選出適合的文獻,並逐一開卡。

這一階段在越是陌生的領域,就更偏好從書本或課程開始。再漸漸連結到過去看過的文章、推文、生命經驗,過程中問題會不停發散收斂。

框架階段

我嘗試建立整個框架的基本架構。

AI 輔助我理解困難內容,強化知識點間的連結,擴展我想像不到可能性。

而當在大量略讀閱讀累積心裡模模糊糊的印象後,會在「心中好像有個結論 💡」或者到了心裡覺得「不能再拖時 🫠」開始收斂論述。

首先,將文獻的內容分章節摘要在一張屬於文獻的卡中:有時是直接從 Readwise 貼上 6 、有時則是邊重讀邊重述,端看那本書屬於鬆散隨筆還是結構嚴謹,整理過程中也會補充一些聯想到的案例在該卡上,階段類似於精讀。在精讀過程中,有一時之間難以理解的邏輯,會跟 ChatGPT 討論或請它提供更多案例輔助理解。

當摘要完成後,會開始在 Whiteboard 中拆卡(有時候好幾本一起、也有時看一本拆一本,隨自己有多急迫需要開始整理思緒而定),並開始拉線,從一篇文獻的結構開始、到文獻增加,卡片連結會開始跨文獻。

而在此階段也會有一些連結點演繹不清的地方,會透過 ChatGPT 來釐清、或問問 ChatGPT 有沒有什麼我沒意識到的切入點。在 Heptabase 沒有 Chat 功能之前是直接以 Text Block 作為區隔 AI 產生的內容,而現在有 Chat 就是直接拉 Chat Block 進 Whiteboard。

對我而言,AI 的解釋都代表一個假設,不使用卡片代表我需要留意。同時有些卡片中也有還不到這麼成熟、明確的想法,也會在卡片的 Chat 中自我對話作為記錄(類似於當作 comment 使用)。

草稿階段

這一階段基本上不會使用到 AI。

當整個框架建立後,便會直接開啟一張空白的文章卡片在右側開始撰寫,當試圖將二維的心智模型壓成單維的敘事方式,會有更多可能性跟漏洞被擠壓出來。

例如,不同卡片連結之間的論證不夠有說服力;又例如,原本的心智模型在線性呈現下形成另一種結構。此階段的草稿無一例外都很難懂、屢試不爽,雖然已經是一篇文章,但更像是釐清自己想法的喃喃自語,而這一階段基本上不會使用到 AI。

潤稿階段

AI 輔助我提供更多選擇,並檢查是否有明顯的邏輯錯誤、或不適合大眾的內容視角。

我從中做出選擇並整合進我的文章中。

誠如前段所述,草稿是非常難以理解但我卻不自知。但最近才意識到:把事情想清楚、以及要傳達清楚似乎是兩個腦,沒辦法在一個階段同時做兩件事。

所以當草稿完成後,通常會先提供初稿或草稿,給朋友們閱讀收集回饋,這個階段往往會得到受益良多的建議,然後通篇架構大改,讓敘事變得更容易理解一點。

當定調了下一個階段的架構,會開始大量進行瑣碎的改寫,包含:

-

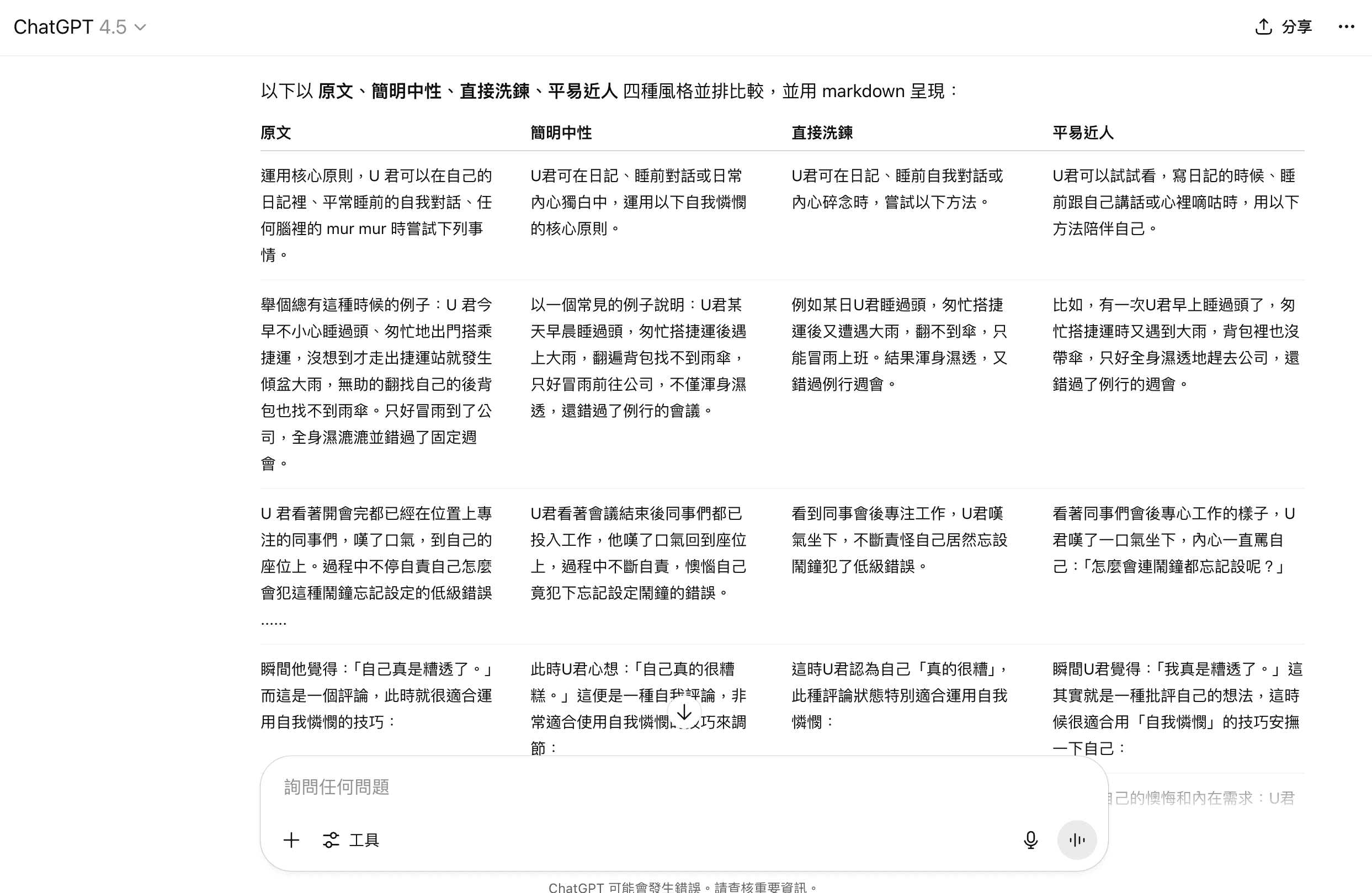

行筆:請 AI 重述多版,加上與自己的版本交叉閱讀、調整行筆。

-

內容邏輯:跟 AI 詢問有沒有邏輯漏洞?需要補充的細節?諸多持續新增中的靈魂拷問。

-

斷句:請 AI 朗讀,聆聽並精修。

接著來來回回修稿,有時因為真的很鄰近死線,我也會先釋出避免重蹈攢著不發的覆轍。

重寫與記錄階段

修稿過程很漫長,每次過幾天、幾週、幾月,就會覺得當時寫的面目可憎。有時是錯字,有時是過一段時間對於結構有新的想法,而接下來作法與潤稿階段雷同,但可能啟動重寫更多是透過自己重新閱讀。

如果有比較大的修改,通常會在 Heptabase 裡面存一檔備份,作為寫作改進方向的記錄。

而以上的寫作過程中,有調整什麼寫作流程,也會另外記錄與寫作方法相關的 Whiteboard 中,像是實驗一樣地記錄自己的作法。

以《好奇怎麼演變為興趣》為例

此篇是寫作計畫中的最新一篇,以下流程斷斷續續的跨越了 1 個月的時間。

探索階段

最一開始,建立了一個名為好奇的 Whiteboard 裡面先開了幾張卡 (#literature),分別是:聆聽的技藝、我們如何思考,這是來自於我過去的書單。

但因為這些都與好奇沒有這麼直接相關,所以我問了 ChatGPT 以 4o 未開 web search, 有開 web search 與 Paperlexity 交叉以「請幫我基於 Lindy Rules 推薦我認知心理、教育、哲學、神經科學角度關於好奇心的著作」,這個 prompt 只是示意,中間還有試了很多版本。

接著 AI 推薦了一堆論文與著作,開始至 Amazon, Paper Abstract 瀏覽,因為好奇的主題我不是很熟悉,所以我以書籍為主,並將新的書單開卡丟入白板,例如:Curious Mind, The Hungry Mind:

框架階段

接著當書單看到 8 成左右時,當時已經過了兩週多,到了我心理隱約的死線、也大致有闡述的想法,我隱約覺得:也許好奇心的養成,與我們怎麼更好的觀察有關?

所以我先開始整理 《Curious Minds》、《The Hungry Mind》我們如何思考等書的摘要進對應的卡片中,摘要的方式就是一邊開著書籍電子書並一章章看自己的畫記。

例如,當時在《The Hungry Mind》中畫了一句,我就會以此句為中心往前往後閱讀,建立對這章節的瞭解,並重述在卡中。將有興趣的段落摘要完成後:

但另一方面,像是《費曼的主張》,彙整了一篇篇費曼的演講,結構沒有那麼嚴謹,可能就是直接在彙整 Readwise 畫記:

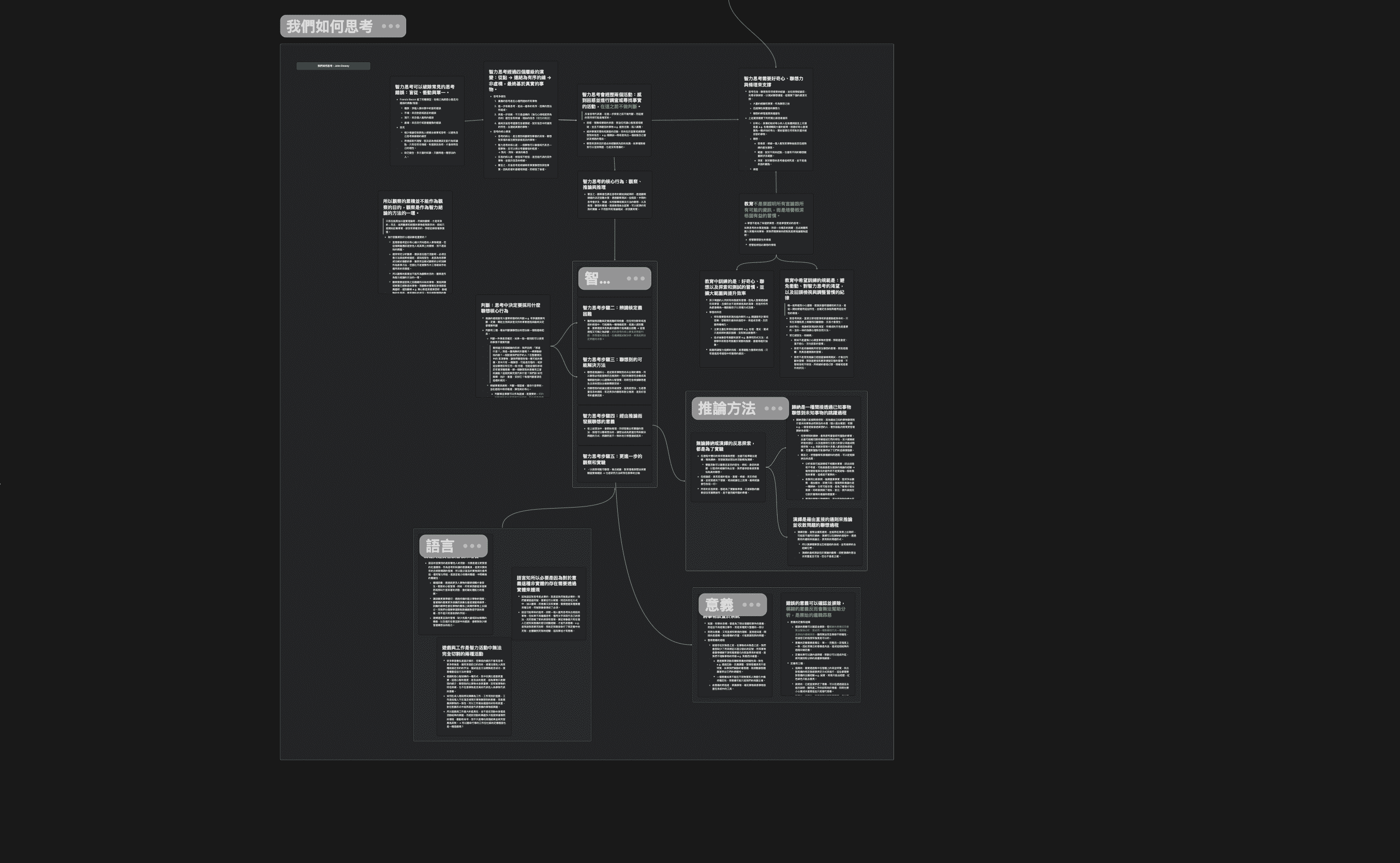

接著,以好奇為例,因為大多文獻對我來說並不這麼容易理解,我如果不先拆我可能之後會比較難建構,所以在這個題目下,每本書都是摘要完就拆:

而在拆卡過程中,我也會發現有一些連線,似乎邏輯上怪怪的,例如,當時再看 《Curious Minds》 對於舞者好奇類型遲遲想不到更多案例,這時會重新去核對文獻或跟 AI 討論請它給一些案例或釐清,並以紅色 text block 作為區分(後來就是 Chat Card 了):

同時間,也會持續探索將剩餘的文獻讀完或持續新增新的文獻,例如,觀看的方式就是框架到一半加入的。

草稿階段

Bang ! 等到 Whiteboard 內的架構逐漸成形、死線逐步逼近,我會開一張寫作卡 (#writing),在右側側邊欄列簡單的大綱,直接開寫:

這一階段比較沒有什麼步驟,但會發生幾種情況,例如:發現原本的框架寫不出來,像是「也許好奇心的養成,與我們怎麼更好的觀察有關?」但實際上寫下來,發現觀察的技巧更重視的是取得資訊的能力,但好奇心裡追求的是關懷,是怎麼持續花時間在乎、並探索未知。所以草稿曾砍掉重練一次。

潤稿階段

當有了草稿之後,都會先給至少一位周遭親朋好友先看過,不外乎是一起寫作的朋友跟老是被我打擾的室友 E(永遠感謝他們)。

通常大家都會直言不諱的表現他們的困惑,因為有他們的回饋,我才能啟動我的另一個大腦。像是:原本想從好奇的起點、擴展、什麼導致好奇的增加與減少,最後改為寫好奇的起點、擴展、怎麼發展成興趣。通常大改版本我會先記錄一個版本號在標題上,事後在叫做 Writing Version 的 Whiteboard 記錄:

而在大家回饋完、大改寫後,會做精修。

但以好奇這篇文章為例,當時已經來不及精修了,所以先釋出了一版。過去幾篇,同時間,我會丟給 AI 請它質疑我的文章。或將一段段的內容丟進 AI 裡請他給我跟多種版本,我會從不同版本中去對照、比較,綜合出新的版本。

以及使用 ElevenLabs 請它念稿給我聽,讓我逐字調整朗讀起來的韻律,不自己念是因為長文篇幅念稿太累:

重寫階段

時至今日我還是在持續修改我的文章們,每過一段時間我會回去重讀自己之前寫過的文章,並重複潤稿甚至改寫,好奇心前四篇已經改了 3 版以上了,包含你現在正閱讀的這篇,釋出後不到三天也曾大改過一版。

而過程中如果有寫作流程上的新發現或調整,會記錄在另一個叫做 Write Log 的 Whiteboard:

過去的我會對現在自己的 FAQ

以下都是我過去自己糾結超久,最近才找到答案的問題:

是每一本都要讀兩次而且摘要都要寫完嗎?

我花了一段時間才接受自己就是很難一開始就認真的讀完任何東西,我很羨慕鋼鍊裡愛德華一拿起書就能沉浸精讀的超專注力。

所以折衷之下,我做的是以我能讀的最快速度讀完第一次,甚至是零碎時間閱讀也行,並在過程中畫線感興趣的段落。

在對一本書的架構有個底後、第二次會以有畫線的段落為中心,向周圍頁數擴張,並邊摘要邊重讀(甚至不一邊摘要我也沒辦法精讀),也因為是以有畫記的範圍為中心,所以不會整本書的摘要都寫完。

每本書都要看完嗎?

我也同樣花了很多時間接受,不是每本書都要看完,沒有看完或看幾頁棄坑,很長一段時間會引發我的 FOMO 情緒。

但事實上,不是所有書都用得上,可能主題重複、看了才發現沒有回答我的疑問,或只是不好看。接受的方式就是依然把這些書都還是開一張卡,裡面寫著「不喜歡」,保留記錄。

但至今還是時不時會在「天啊,不喜歡」可是「好像很經典/重要/很多人推薦/總覺得應該要看」之間掙扎。

Whiteboard 裡面卡片跟線怎麼整理比較好?

每一個主題都不一樣,受那一次主題探索書本們的架構跟對主題的熟悉度。在探索的好奇時,Whiteboard 裡就是各一本書一塊塊的,中間有少數的線連結起來。但在情緒的主題裡,不同書的卡片幾乎是打散的,完全看當時的感覺。

Whiteboard 怎麼整理比較好?

這一點我直接在 Heptabase 客服系統中詢問 PJ,後來看官方文件也有提到,白板群們在最上層分為,以文獻分群、主題分群、專案分群與個人分群,差別在我不是透過一個母白板包裹他們,是直接在 Whiteboard 最上層以顏色分群。

以這次的流程來說,大多數都是先開主題,閱讀相關的書籍直接放入主題白板,但以前在工作中的學習,就是先以文獻來分群,再用主題分,因為每一堂課的規模比較大。

很多書看英文看很久耶?

如果沒有中文版,在購買書籍後,會製作中英對照電子書,使用的是 bilingual_book_maker 專案,主要使用 Claude 來進行中文翻譯,去除翻譯腔後語句比較自然。

會這麼做是時間考量,雖然也很想加快不熟悉主題的英文閱讀,但時間有限,取捨之下我更希望在比較瞭解主題後,再從比較短原文文章來練習,或者看了一次中文再重看原文。

實體書 vs 電子閱讀器?

現實考量是,目前租屋沒有空間放書、而且習慣透過數位工具同步畫記,加上很多書在 Amazon 上 Kindle 版比較便宜,所以有電子書一律考慮電子書。如果只有實體書,我也會在購買後自炊,以電子版閱讀。

為什麼 AI 時代還要寫作?

-

理性原因:直至初版之前,寫作都只是輔助思考的工具,練習的是思考;初版之後,寫作是表達的工具,練習的是換位跟說故事的能力。

-

感性原因:因為這是從小到大我持續最久的興趣,放不下。文字幾乎是我的在乎、我的思考、我的存在形式,有時甚至會希望不要這麼唯一。

小結

以上是目前在寫作中 AI 的應用,近期黃崇凱在《無以名狀的摩擦》一文中,提到:

我珍惜那些不懂,那些困難,那些需要把疑惑和不安暫時放在括弧裡一段時間的阻隔。像是重量訓練,你得讓身體對抗重力和阻力,提升自身的韌性和肌力。不得不說,那常常帶來痛苦和沮喪。思考也是,感受也是。

我開始思考,是不是 AI 要做的並非減少這些阻力?而是更有效率、精準的創造阻力,像是讓過去只能透過自由重量鍛鍊的重量訓練,可以像器械訓練一樣,反覆、安全的只鍛鍊特定區塊的肌力呢?例如,將寫作中的特定問題,透過 AI 的方式來練習改善或識別方式。像我,特別不會寫段落之間的銜接,是不是能在初稿之後,請 AI 生成不同的銜接方式來比較?

除了上述 AI 定位的反思外,下一步在流程上也期待自己:

- 熟練整個流程,讓時間縮短、或能更準確的估時。

- 嘗試更好的 Prompt Management 與產生比較的解決方案,現在記錄在 Whiteboard 中的作法真的不太好追蹤版本跟比較,還在探索更有效率的作法。

- 近期看到 周家恩的【創作者,如何找定位】 很喜歡文中的一段話,引自《寫作是自我精進的武器》作者說的:「遵從本心,照料他人。」現在是光擠出完整的想法並完成一篇長文就用盡全力,下一步希望可以練習能夠照料他人的文字,可能是從長文中拆解成短文,並在更多讀者的地方持續練習。

以上感謝大家的閱讀 🙏 希望這篇文章能夠拋磚引玉,我對於大家文章的 Making Of 也非常感興趣!文章中有任何需要修訂或喜歡的地方,都歡迎可以留言、或在 twitter 上 PM 告訴我。

Footnotes

-

此一概念最一開始啟發自 Alan Chan 於 寫在休學之後(三): 長線藍圖 提及的「打造一個有機的綜合能力系統」。 ↩

-

最初概念來自 Naval 的一則關於學習的貼文, “Don’t read books, read authors. Don’t read to read, read to understand. Don’t write to persuade, write to refine. Don’t speak to others, speak to hear yourself.” ↩

-

關於寫作的清單,來自 Hu Chen Wei 的 Why I Write 的概念,也有許多與之共鳴的寫作價值觀。 ↩

-

來自 On Writing Well 與 Smart Brevity The Power of Saying More with Less 的核心精神。 ↩

-

我不習慣直接在 Heptabase 透過 Readwise 導入,因為 Readwise 畫記的嚴謹程度跟筆記不同,導入大量 Highlight 會增加搜尋成本。 ↩